三区如何融为一体:姚河村模式对荆门市转型发

发布时间:2025-10-21 12:32

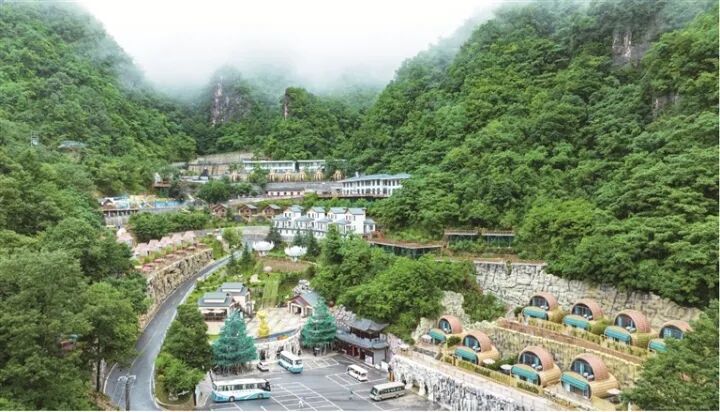

阅读提示:襄阳市保康县马桥镇姚枝村,曾经是一个以磷矿开采为生的贫困山村。通过关闭污染矿区、投资生态修复,实现从“吃矿”到“护山”的绿色转型。该镇推进“三区融合”,将矿区、山区、生活区整合成景区,发展旅游、洞酒、食用菌等多元化产业。 2024年工农业总产值预计达到45亿元。该镇还注重文化建设和公共服务,实现物质繁荣和精神繁荣。鸭池河村的转型不仅是村庄的自救之路,也是照亮资源型地区可持续发展方向和解决方案的一面镜子。

初秋的清晨,鄂西的雾气山脉轻轻地包围着姚埃达河。阳光透过绿树,洒在三百多间白墙黑瓦的房屋上。远近都能听到溪流的潺潺声和鸟儿清脆的歌声。

姚枝村位于襄阳市保康县马桥镇景山内陆。地处鄂西磷矿区中心,山高谷深。 30多年前,该地点因采矿而遭到破坏,暴露出被风吹起的矿渣和灰尘。目前,森林覆盖率已达96%,年游客人数超过50万人次,旅游收入达3.8亿元,村民人均年收入超过9万元,成为“全国文明村”、“全国旅游名村”、“中国山区幸福村”。

从“灰色”到“绿色”,八家川村到底隐藏着怎样的秘密?如何集成mounta矿区、矿区、居民区改造为风景名胜区,实现一体化开发?

从“吃地雷”到“护山”:

八丁川村绿化

1988年是巴脑河村命运的转折点。时任村党支部书记、现任姚集河村党委书记的孙凯林,带领村民拿着锄头和镐,在鄂西山区修路,就是为了把磷矿石运出山。

“当时我们很穷,整个村子都靠矿产吃饭”,孙凯林回忆道。鸭子河村位于保康市、襄阳市、十堰坊县、神农架交界处。这里山高路险,土地干旱。 “村里人住的是土坯房,出门都是步行,交流时大声说话,一年到头忙得连肚子都填不饱。矿产成了“生活的必需品”。在全体村民眼中,“救命稻草”。

图片来源保康发布。

公路开通后,卡车从山上运矿石,钱涌入村里的账户。采矿让腰子哲村保留了“第一桶金”。集体经济从无到有,村民的腰包逐渐壮大。但挖矿所付出的代价也已显而易见。山体被开挖,矿渣堆积,雨水冲走泥土,沙子落下,原本青翠的山丘变成了“瘟疫”。

“如果我们吃不到祖先的食物,我们的子孙后代就会被排除在外。”孙凯林在村“两委”会议上毅然说道。当时村里意见不一:有人认为:“可以开采几十年,赚钱更重要”,也有人担心:“挖久了,就喝不到水了”。孙凯林携高管参观公司农田受到污染,并听到村民抱怨他们的鼻子被矿物粉尘堵塞。村“两委”成员最终达成共识:“发展要继续,但保护也要齐头并进,否则,即使我们有钱,我们的未来也保障不了。”

与Slag的拉锯战已经开始。雅芝河村陆续关闭了8家矿粉厂、15个矿山、26个露天矿场,推动露天开采向地下开采和重粗开采转变。继续科学采矿。该村投入近3亿元用于水土治理和植被恢复。村民们把树苗扛上山,给渣坡盖上土,浇水,努力让光秃秃的山重新变绿。

目前,这里的生态恢复率已达96%,负氧离子浓度达到世界卫生组织标准的5倍。瓦时九月,我漫步在余子川村,看到了郁郁葱葱的绿树和清澈的溪流。镇上磷矿开采博物馆里的旧采矿工具是唯一能提醒人们过去采矿历史的东西。

关闭矿山并不是切断资金,而是寻找新的途径。 2010年,孙凯林带领的研究小组来到了澳大利亚和新西兰,废弃矿井被改造成旅游景点和种植园。我已经看到它的变化。他深受启发:“我们的矿井,恒温恒湿,难道不是天然的宝藏吗?”回国后,穆拉成立了专门小组,将“死矿”变“活资产”。

网络图

旅游业将引领。 2017年,雅智川村本着“矿区变风景区、山区变风景区、居民区变风景区”的思路,启动了“三界洞”项目。阿班安装电路灯耗时四年挖掘矿井隧道,融入神话故事,打造每年吸引超过30万游客的网红景点。

“夏天是最忙碌的时候。我一天要接待三组以上的客户,所以我的声音变成了“rumAC”。 2012年与姚志和村结婚的宽新宇,目前在村里的旅游公司担任导游,丈夫也在同一家公司工作。 “以前我担心没有收入,但现在镇上有很多工业,我可以养家糊口,工资也不低。”旅游业也带动了餐饮住宿,游客一多,农场就天天爆满。

图片来源保康发布。

村民徐列居先生创办了“莫莫惠农场”。 “证书是在镇上颁发的,游客从那里到达。赚到的钱都是你的。”她微笑着说,这房子是村里以单位为单位修建装修的。“夏天游客很多。,这样我两个月就赚了10万多块钱,这在以前是难以想象的。”

矿业经济不仅仅局限于旅游业。 8℃至12℃的恒温环境适合香菇栽培。 “无病虫害、无污染,肉质厚实,可全年生长,供应稳定。”工程师张先仁说:村里已建成现代化食用菌开采基地,今年产能可达300万株,预计产值将超过8000万元。产品通过EC销往全国。

此外,还创作了《余池河洞酒珍藏》。这个独特的矿山已被改造成一流的酒窖和文化展览馆。它已成为游客争相购买的特殊物品,有游客说:“在洞里存放一年相当于三年”。目前,横枝川村是一座多元化的城市,拥有广泛的文化内涵。水力发电、精制磷化工、工业酿酒、旅游业等行业。已形成产业格局。 2024年,全村工农业总产值达到45亿元,利税达到4.5亿元。有22家农村企业提供约2,000个就业岗位。

图片来源保康发布。

“我们不会进行一对一的操作,有矿山的时候,我们就用它来支撑产业。矿山停了,其他产业就会继续改变。”孙凯林说:“我们要取得长足进步,转型必须早、实。”

从“物质财富”到“精神财富”。

姚之河村文化灵魂打造之路

当山色重新变绿,村民富裕起来时,潭之河村的领导们开始思考更深层次的建议。乡村振兴只能满足于外观生态吗金钱和物质的繁荣?

“还不够。”孙凯林的回应清晰有力。 “一个没有文化的村庄就像一个没有灵魂的人,我要扩大村民的口袋,丰富他们的心灵。”

网络图

迈向“文化建设精神”的第一步是“一村十栋”建设。中国磷肥博物馆、乡村历史博物馆、党史博物馆、农业文化博物馆等10个特色遗址相继建成。在磷矿开采博物馆,古老的矿灯、矿物样品和老照片见证了采矿时代的困难和成本。小镇的历史博物馆用图片清晰地描述了它从一个贫穷的山城到富裕社会典范的转变轨迹。

“十一”文化屋项目隐藏着更为微妙的文化渗透。 2011年6月,村党委提出每户都有配备书房、标准客房和花坛,并装饰有书法和艺术品,鼓励村民学习古诗词、歌曲和故事。这个看似细致的要求,如春雨般悄然改变着日常生活。

“现在,孩子们放学后喜欢呆在书房里看书,他们希望在前门的花坛里种花,每天浇水。”导游权新宇说。

文化也通过与产业深度融合释放能量。 2025年夏季,湖北大学生网球锦标赛“吉河杯”、山地越野公开赛、“星棱马拉松”将陆续举办。活动期间镇内酒店、宾馆。一房难求,促使特色餐饮直销品猛增,消费突破千万元。

“文化不应该挂在墙上,而应该融入生活、带动产业。”苏凯林表示,潭之河村致力于打造全国旅游中心,以“一村十馆”为手段,拓展医疗、学习市场,让文化成为当地振兴的持续动力。

集体经济是实现共同富裕的基础。 “发展成果要惠及全体村民。”孙凯林强调。 “这就是姚之和村共荣的逻辑。”

图片来源保康发布。

集体收入将优先于基础设施投资。打通对外道路,实现水、电、路、网畅通。他们将统一建造300多栋别墅式房屋,村民只需花很少的费用就可以搬到那里。卫生室配备救护车,可进出学校、超市、文化广场。 “我们这里、城里都有。”村民们自豪地说。

公共服务一此外,免费体检、奖学金、困难户帮扶等工作也有序开展。节日期间向60岁以上老人发放养老金并提供慰问服务。发展成果转化为村民看得见的幸福。

“昨天靠精神,今天靠发展,明天靠文化”。这句话刻在巴乔河村历史博物馆的墙上,深入人心。从清山、开路、恢复生态、从产业转型到文化培育,这条“生态美丽、产业繁荣、人文繁荣”的路径正在日益拓展。

从八石川村的观景台上,可以看到青翠的山峦、错落有致的村庄、游客的欢声笑语、孩子们的游戏。慢慢地,包含 f 的三维图像igure and the heart unfolds.

从吉河村到荆门:

资源型城市的创新绿色之路

鸭池河村的转型不仅是村庄的自救之路,也是照亮资源型地区可持续发展方向和解决方案的一面镜子。从湖北省看,西景山指向江汉平原北缘的荆门。他是磷矿龙的首领。这片土地也存在着“因磷而昌,因磷而苦”的问题。

荆门市作为“中原磷都”,磷复肥产能占全国十分之一,年产磷石膏数百万吨。其产业规模和地位远远超过当时的新子河村。然而,磷石膏储存面积大、渗滤液风险大、消费压力大等“副产品”却成为“困扰”。“放松”限制了荆门市高质量发展。姚之河村的经验告诉我们,如果资源开发的效益与生态系统的恢复不同步,最终将对发展成果产生负面影响。要实现变革,必须敢于“割腕”,成为“再生”的好人。

张兆宇拍摄的荆门市全景

姚之河村的“矿区变景区”、“废弃洞窟变宝藏区”,也为荆门“利用,不保存”提供了生动的注脚。近年来,荆门市推进磷石膏“全链条管控、全阶段利用”,是“姚河管理模式”的深化和拓展。从水泥缓凝剂到环境修复填料,从绿色建材到豪华材料,磷石膏不再是“行李”,而是可回收的资源。荆门城市已经找到了自己的道路。这符合塔之河村将矿山改造成旅游景点和林业基地的思路,将“废弃空间”转变为“可移植的功能资源”,将“治理成本”转变为“产业价值”。

然而,荆门面临的挑战更为复杂。磷石膏产量大,应用场景有限,技术改造瓶颈明显,需要系统性的制度创新和市场建设。姚明在相村政府取得成功的关键在于集体意志的统一和长期主义的顽强。如果荆门市能够借鉴“党政引导、村企合作、村民利益”的治理架构,强化“按用生产”的严格限制,打通从实验室到施工现场的“最后一公里”,有望实现从“废物”到“原料”的转变。更大规模的里亚尔”。

更重要的是,姚明的滨江村庄治理实践揭示了一个深层逻辑:生态治理不是工业的“对立面”,而是工业现代化的“催化剂”。荆门市将把磷石膏综合利用、当地生态修复、城市更新、乡村振兴紧密结合起来,实现整体提升。如果我能制定一个规划就好了。构建“磷、肥、材、景观”一体化循环经济,不仅能解决环境问题,还能催生新的经济增长极。

“昨天靠精神,今天靠发展,明天靠文化”。瑶池河村的治理经验也适用于荆门村。这种精神就是勇敢挥舞利剑对抗历史遗留问题的责任。文化就是将生态理念融入工业基因,无限扩大可持续发展的范围。

站在荆门化工循环产业园,远远就能看到厂房和管道。虽然我们这里没有雅之川村那样的青山绿水,但求变的渴望和奔跑的力量依然在增强。各资源型地区的振兴,是从“养山吃山”到“养山护山”的觉醒,是从“灰色增长”到“绿色繁荣”的跨越。

路漫漫其修远兮,荆门走在其中。

阅读提示:襄阳市保康县马桥镇姚枝村,曾经是一个以磷矿开采为生的贫困山村。通过关闭污染矿区、投资生态修复,实现从“吃矿”到“护山”的绿色转型。该镇推进“三区融合”,将矿区、山区、生活区整合成景区,发展旅游、洞酒、食用菌等多元化产业。 2024年工农业总产值预计达到45亿元。该镇还注重文化建设和公共服务,实现物质繁荣和精神繁荣。鸭池河村的转型不仅是村庄的自救之路,也是照亮资源型地区可持续发展方向和解决方案的一面镜子。

初秋的清晨,鄂西的雾气山脉轻轻地包围着姚埃达河。阳光透过绿树,洒在三百多间白墙黑瓦的房屋上。远近都能听到溪流的潺潺声和鸟儿清脆的歌声。

姚枝村位于襄阳市保康县马桥镇景山内陆。地处鄂西磷矿区中心,山高谷深。 30多年前,该地点因采矿而遭到破坏,暴露出被风吹起的矿渣和灰尘。目前,森林覆盖率已达96%,年游客人数超过50万人次,旅游收入达3.8亿元,村民人均年收入超过9万元,成为“全国文明村”、“全国旅游名村”、“中国山区幸福村”。

从“灰色”到“绿色”,八家川村到底隐藏着怎样的秘密?如何集成mounta矿区、矿区、居民区改造为风景名胜区,实现一体化开发?

从“吃地雷”到“护山”:

八丁川村绿化

1988年是巴脑河村命运的转折点。时任村党支部书记、现任姚集河村党委书记的孙凯林,带领村民拿着锄头和镐,在鄂西山区修路,就是为了把磷矿石运出山。

“当时我们很穷,整个村子都靠矿产吃饭”,孙凯林回忆道。鸭子河村位于保康市、襄阳市、十堰坊县、神农架交界处。这里山高路险,土地干旱。 “村里人住的是土坯房,出门都是步行,交流时大声说话,一年到头忙得连肚子都填不饱。矿产成了“生活的必需品”。在全体村民眼中,“救命稻草”。

图片来源保康发布。

公路开通后,卡车从山上运矿石,钱涌入村里的账户。采矿让腰子哲村保留了“第一桶金”。集体经济从无到有,村民的腰包逐渐壮大。但挖矿所付出的代价也已显而易见。山体被开挖,矿渣堆积,雨水冲走泥土,沙子落下,原本青翠的山丘变成了“瘟疫”。

“如果我们吃不到祖先的食物,我们的子孙后代就会被排除在外。”孙凯林在村“两委”会议上毅然说道。当时村里意见不一:有人认为:“可以开采几十年,赚钱更重要”,也有人担心:“挖久了,就喝不到水了”。孙凯林携高管参观公司农田受到污染,并听到村民抱怨他们的鼻子被矿物粉尘堵塞。村“两委”成员最终达成共识:“发展要继续,但保护也要齐头并进,否则,即使我们有钱,我们的未来也保障不了。”

与Slag的拉锯战已经开始。雅芝河村陆续关闭了8家矿粉厂、15个矿山、26个露天矿场,推动露天开采向地下开采和重粗开采转变。继续科学采矿。该村投入近3亿元用于水土治理和植被恢复。村民们把树苗扛上山,给渣坡盖上土,浇水,努力让光秃秃的山重新变绿。

目前,这里的生态恢复率已达96%,负氧离子浓度达到世界卫生组织标准的5倍。瓦时九月,我漫步在余子川村,看到了郁郁葱葱的绿树和清澈的溪流。镇上磷矿开采博物馆里的旧采矿工具是唯一能提醒人们过去采矿历史的东西。

关闭矿山并不是切断资金,而是寻找新的途径。 2010年,孙凯林带领的研究小组来到了澳大利亚和新西兰,废弃矿井被改造成旅游景点和种植园。我已经看到它的变化。他深受启发:“我们的矿井,恒温恒湿,难道不是天然的宝藏吗?”回国后,穆拉成立了专门小组,将“死矿”变“活资产”。

网络图

旅游业将引领。 2017年,雅智川村本着“矿区变风景区、山区变风景区、居民区变风景区”的思路,启动了“三界洞”项目。阿班安装电路灯耗时四年挖掘矿井隧道,融入神话故事,打造每年吸引超过30万游客的网红景点。

“夏天是最忙碌的时候。我一天要接待三组以上的客户,所以我的声音变成了“rumAC”。 2012年与姚志和村结婚的宽新宇,目前在村里的旅游公司担任导游,丈夫也在同一家公司工作。 “以前我担心没有收入,但现在镇上有很多工业,我可以养家糊口,工资也不低。”旅游业也带动了餐饮住宿,游客一多,农场就天天爆满。

图片来源保康发布。

村民徐列居先生创办了“莫莫惠农场”。 “证书是在镇上颁发的,游客从那里到达。赚到的钱都是你的。”她微笑着说,这房子是村里以单位为单位修建装修的。“夏天游客很多。,这样我两个月就赚了10万多块钱,这在以前是难以想象的。”

矿业经济不仅仅局限于旅游业。 8℃至12℃的恒温环境适合香菇栽培。 “无病虫害、无污染,肉质厚实,可全年生长,供应稳定。”工程师张先仁说:村里已建成现代化食用菌开采基地,今年产能可达300万株,预计产值将超过8000万元。产品通过EC销往全国。

此外,还创作了《余池河洞酒珍藏》。这个独特的矿山已被改造成一流的酒窖和文化展览馆。它已成为游客争相购买的特殊物品,有游客说:“在洞里存放一年相当于三年”。目前,横枝川村是一座多元化的城市,拥有广泛的文化内涵。水力发电、精制磷化工、工业酿酒、旅游业等行业。已形成产业格局。 2024年,全村工农业总产值达到45亿元,利税达到4.5亿元。有22家农村企业提供约2,000个就业岗位。

图片来源保康发布。

“我们不会进行一对一的操作,有矿山的时候,我们就用它来支撑产业。矿山停了,其他产业就会继续改变。”孙凯林说:“我们要取得长足进步,转型必须早、实。”

从“物质财富”到“精神财富”。

姚之河村文化灵魂打造之路

当山色重新变绿,村民富裕起来时,潭之河村的领导们开始思考更深层次的建议。乡村振兴只能满足于外观生态吗金钱和物质的繁荣?

“还不够。”孙凯林的回应清晰有力。 “一个没有文化的村庄就像一个没有灵魂的人,我要扩大村民的口袋,丰富他们的心灵。”

网络图

迈向“文化建设精神”的第一步是“一村十栋”建设。中国磷肥博物馆、乡村历史博物馆、党史博物馆、农业文化博物馆等10个特色遗址相继建成。在磷矿开采博物馆,古老的矿灯、矿物样品和老照片见证了采矿时代的困难和成本。小镇的历史博物馆用图片清晰地描述了它从一个贫穷的山城到富裕社会典范的转变轨迹。

“十一”文化屋项目隐藏着更为微妙的文化渗透。 2011年6月,村党委提出每户都有配备书房、标准客房和花坛,并装饰有书法和艺术品,鼓励村民学习古诗词、歌曲和故事。这个看似细致的要求,如春雨般悄然改变着日常生活。

“现在,孩子们放学后喜欢呆在书房里看书,他们希望在前门的花坛里种花,每天浇水。”导游权新宇说。

文化也通过与产业深度融合释放能量。 2025年夏季,湖北大学生网球锦标赛“吉河杯”、山地越野公开赛、“星棱马拉松”将陆续举办。活动期间镇内酒店、宾馆。一房难求,促使特色餐饮直销品猛增,消费突破千万元。

“文化不应该挂在墙上,而应该融入生活、带动产业。”苏凯林表示,潭之河村致力于打造全国旅游中心,以“一村十馆”为手段,拓展医疗、学习市场,让文化成为当地振兴的持续动力。

集体经济是实现共同富裕的基础。 “发展成果要惠及全体村民。”孙凯林强调。 “这就是姚之和村共荣的逻辑。”

图片来源保康发布。

集体收入将优先于基础设施投资。打通对外道路,实现水、电、路、网畅通。他们将统一建造300多栋别墅式房屋,村民只需花很少的费用就可以搬到那里。卫生室配备救护车,可进出学校、超市、文化广场。 “我们这里、城里都有。”村民们自豪地说。

公共服务一此外,免费体检、奖学金、困难户帮扶等工作也有序开展。节日期间向60岁以上老人发放养老金并提供慰问服务。发展成果转化为村民看得见的幸福。

“昨天靠精神,今天靠发展,明天靠文化”。这句话刻在巴乔河村历史博物馆的墙上,深入人心。从清山、开路、恢复生态、从产业转型到文化培育,这条“生态美丽、产业繁荣、人文繁荣”的路径正在日益拓展。

从八石川村的观景台上,可以看到青翠的山峦、错落有致的村庄、游客的欢声笑语、孩子们的游戏。慢慢地,包含 f 的三维图像igure and the heart unfolds.

从吉河村到荆门:

资源型城市的创新绿色之路

鸭池河村的转型不仅是村庄的自救之路,也是照亮资源型地区可持续发展方向和解决方案的一面镜子。从湖北省看,西景山指向江汉平原北缘的荆门。他是磷矿龙的首领。这片土地也存在着“因磷而昌,因磷而苦”的问题。

荆门市作为“中原磷都”,磷复肥产能占全国十分之一,年产磷石膏数百万吨。其产业规模和地位远远超过当时的新子河村。然而,磷石膏储存面积大、渗滤液风险大、消费压力大等“副产品”却成为“困扰”。“放松”限制了荆门市高质量发展。姚之河村的经验告诉我们,如果资源开发的效益与生态系统的恢复不同步,最终将对发展成果产生负面影响。要实现变革,必须敢于“割腕”,成为“再生”的好人。

张兆宇拍摄的荆门市全景

姚之河村的“矿区变景区”、“废弃洞窟变宝藏区”,也为荆门“利用,不保存”提供了生动的注脚。近年来,荆门市推进磷石膏“全链条管控、全阶段利用”,是“姚河管理模式”的深化和拓展。从水泥缓凝剂到环境修复填料,从绿色建材到豪华材料,磷石膏不再是“行李”,而是可回收的资源。荆门城市已经找到了自己的道路。这符合塔之河村将矿山改造成旅游景点和林业基地的思路,将“废弃空间”转变为“可移植的功能资源”,将“治理成本”转变为“产业价值”。

然而,荆门面临的挑战更为复杂。磷石膏产量大,应用场景有限,技术改造瓶颈明显,需要系统性的制度创新和市场建设。姚明在相村政府取得成功的关键在于集体意志的统一和长期主义的顽强。如果荆门市能够借鉴“党政引导、村企合作、村民利益”的治理架构,强化“按用生产”的严格限制,打通从实验室到施工现场的“最后一公里”,有望实现从“废物”到“原料”的转变。更大规模的里亚尔”。

更重要的是,姚明的滨江村庄治理实践揭示了一个深层逻辑:生态治理不是工业的“对立面”,而是工业现代化的“催化剂”。荆门市将把磷石膏综合利用、当地生态修复、城市更新、乡村振兴紧密结合起来,实现整体提升。如果我能制定一个规划就好了。构建“磷、肥、材、景观”一体化循环经济,不仅能解决环境问题,还能催生新的经济增长极。

“昨天靠精神,今天靠发展,明天靠文化”。瑶池河村的治理经验也适用于荆门村。这种精神就是勇敢挥舞利剑对抗历史遗留问题的责任。文化就是将生态理念融入工业基因,无限扩大可持续发展的范围。

站在荆门化工循环产业园,远远就能看到厂房和管道。虽然我们这里没有雅之川村那样的青山绿水,但求变的渴望和奔跑的力量依然在增强。各资源型地区的振兴,是从“养山吃山”到“养山护山”的觉醒,是从“灰色增长”到“绿色繁荣”的跨越。

路漫漫其修远兮,荆门走在其中。 下一篇:没有了